언제부턴가 예술과 문화는 오래된 연인들처럼 여겨졌다. 문화예술은 일반적으로 문화와 예술의 결합어로 쓰이지만, 서로 다른 개념으로 구분할 수 있는데, 예술이 감성적이라면, 문화는 이성적이다. 문화는 자신이 더 큰 개념이라 생각하고, 예술은 자신이 더 깊은 개념이라 생각한다. 문화는 인간 사회의 생활 양식과 가치관, 관습, 지식, 예술, 법률, 도덕 등 전반적인 사회 체계를 포함하는 집합적 개념이며, 예술은 이 문화 속에서 인간의 창조적이고 미적 활동을 중심으로 하는 부분이라고도 애써 구분할 수 있다. 이제 예술이 문화와 같은 높이에서 논의되고, 뿐만 아니라 동등하거나 그 이상의 가치를 갖는 것에 어떤 마음들이 생겨나는가. 문화와 예술의 관계는 늘 공생 관계로 이해되지만, 이것이 단순히 조화로운 공생인지 아니면 서로 긴장하거나 때로는 적대적인 공생인지에 대해서도 숱한 논쟁이 존재한다. 예술은 때때로 기존 문화 질서에 저항하거나 비판적인 역할을 하며, 특히 현대 예술에서 대중과의 단절이나 사회적 논쟁을 일으키기도 하는 이유는 예술이 단순히 문화 종속적 개념이 아니라 고유한 미적 인식과 표현을 지니기 때문이라는 논쟁이 대표적이다.

문화+예술이 쉽게 연대해 한 모습을 이뤘을 뿐인데, 서로가 반쪽이란 것은 알지 못한다. 예술은 목적이요, 과정이며, 도덕적이고, 문화는 수단이요, 결과이며, 법(法)적이다. 그래서, 하이브리드만 되면 뭐가 되든 멋진 그 무엇이 태어날 거라고 믿는다. 이렇게 둘은 엄청난 착각 속에 던져져 있다. 혹, 장르넘기에 재미를 본 이들은 광신(狂信)의 상태가 될 수도 있다. 예술과 인간은 강을 사이에 두고, 서로 보이는 풍경을 아름답다고들 한다. 예술은 궁극적으로 인간(예술소비자 등)에게 가 닿아야 하며, 그 방법은 그들을 갈라놓은 듯 보이는 강물 위의 비석(飛石)을 딛고 건너야 한다. 그 비석이 바로 문화다. 문화라는 개체다. 무엇이 급한지, 강기슭을 메워서라도 닿으려고만 하는데, 이는 예술과 소비의 독재이자, 과잉이며, 만남이 성사되기까지의 일체의 문화현상을 인정하지 않겠다는 고집이다. 문화측에서 보면 조롱당한 듯 여겨지거나, 굿이나 보고 떡이나 먹는 방관으로 흐를 공산이 크다. ‘어디 한번 잘 해봐라’는 식이 된다

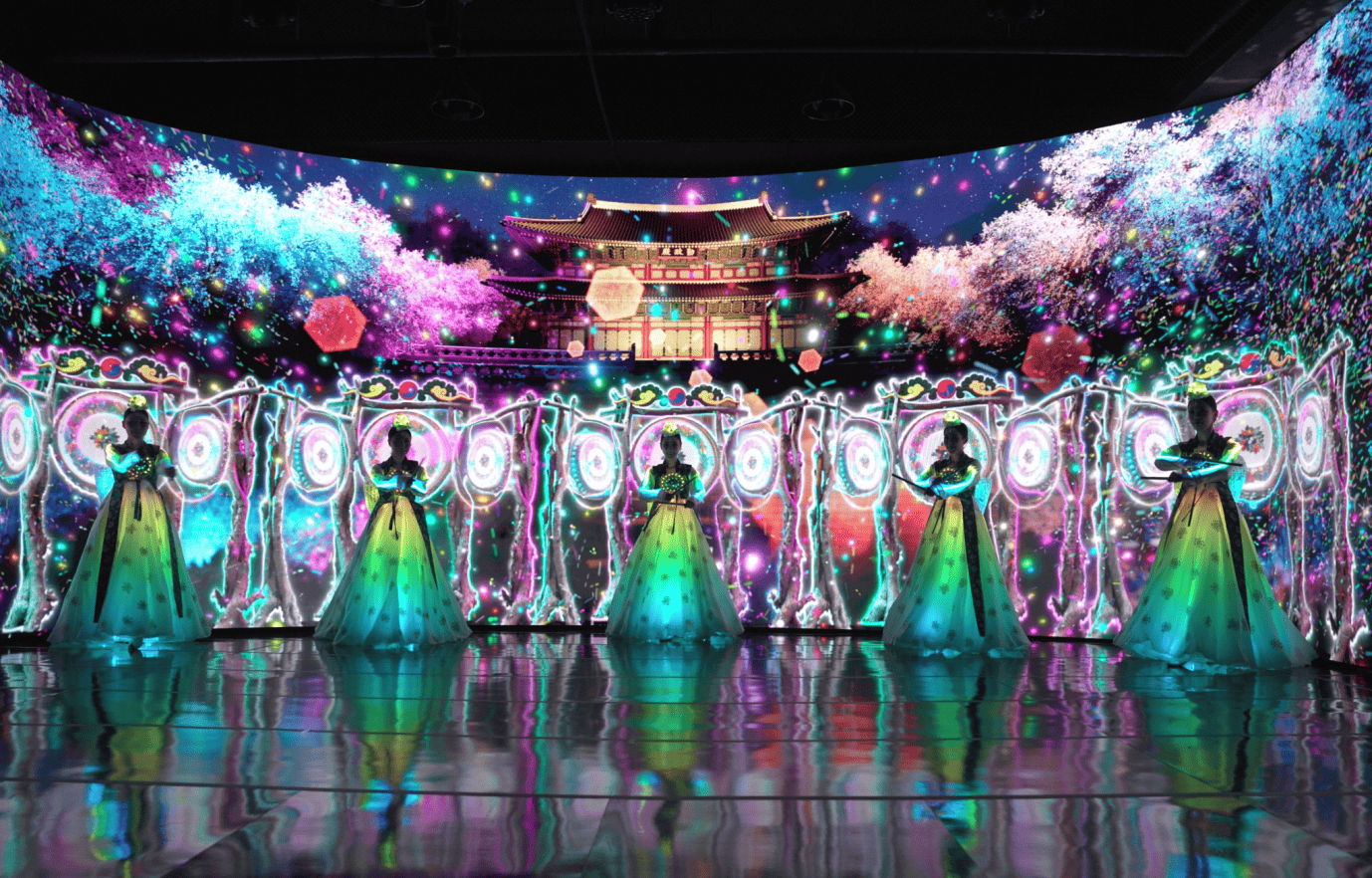

수평적으로는 어울릴 수 없을까. 문화와 예술 분야에서 서로 다른 장르, 매체, 정체성이 결합했을 때 오히려 더 강력한 창의성과 영향력이 생기는 현상을 비유적으로 생물학적 용어를 빌어 ‘잡종강세(Hybrid Vigor)’라 부른다. 즉, 시너지 효과로 기존 장르보다 더 강력한 콘텐츠가 탄생하는 것을 말한다. 예를 들어, 음악에서 재즈와 힙합이 결합해 새로운 스타일을 창조하거나, 전통 공연과 현대 미디어 아트가 만나 더 몰입감 있는 경험을 제공하는 경우가 그렇다. 이런 잡종강세는 균형이 맞지 않거나, 다른 요소들의 충돌로 본질이 흐려질 위험도 있어서, 실험과 실패를 통해 다듬어 가야 하는 창의적 과정이기도 한 것이다. 이렇게 보면 문화와 예술의 잡종강세는 새로운 가치를 창출하는 중요한 전략 중 하나가 될 수도 있다. 문화와 예술은 서로 영향을 주고받으며, 문화라는 큰 틀 안에서 예술의 창조성과 미적 표현을 통해 문화적 가치를 확장하

고 사회적 결속을 돕는 역할을 한다. 문화예술이 어떤 변화를 겪음에도 다양성과 평등, 상호 이해를 증진시키며 사회적 공생을 이루는 실천적 대안이 될 수 있다고 믿는 이유가 여기에 있는 것이다.

‘잡종강세’의 장점은 전혀 새로운 감각의 탄생을 알리는 창의성이 폭발한다거나, 기존에 없던 미적 경험으로 기존 장르보다 파급력이 훨씬 크다는 점이다. 그리고 예상 밖의 결합으로 ‘수명이 길다’는 점에서 생물학적 잡종강세와 비슷한 면이 있지만, 단점과 부작용을 생각하지 않을 수 없다. 먼저, 정체성과 정통성에 혼란이 생긴다. 말하자면, ‘어정쩡한 형태’가 되어버린다는 점이다. 두 요소가 어울릴 것 같았지만 실제로는 전혀 시너지가 안 나는 경우도 예상해야 한다. 콘셉트가 어울리지 못해 실패한 전시회나, 영상미는 뛰어나지만 서사가 빈약한 하이브리드 영화가 그 예가 될 수 있는데, 결합 자체가 성공을 보장하지는 않는다는 사실이다. 그만큼 신선함의 유지가 어렵다는 것을 반증한다.

여기쯤에서, 오늘 지역예술의 발전을 위하여, 몇 가지 수사적 의문을 던져본다.

먼저, 지역예술은 본연(本然)의 길을 가고 있는가. 장르를 넘나들되, 고유의 정신과 순수가 망가지면 되찾기 어렵기 때문이다. 그러므로 예술의 문턱은 더 높아져야 하며, 그 격(格)을 한사코 지켜야 한다. 그리고 지역예술은 자신을 둘러싼 환경의 변화를 제대로 인식하고 있는가. 만남과 동행만으로는 하이브리드와 융복합이 결코 일어나지 않는다. 섣부른 예술적 실험을 정당화하지 않았으면 좋겠다. 마지막으로, 지역의 예술소비자에게 전해줄 감동을 만들 묘안은 있는가. 사람들은 이제는 손맛과 연륜만으로는 감동하지 않는다. 예술의 소비심리를 적극적으로 이해하기 바란다. 이런 당부는 시대인식의 필요성에 공감하고, 제 역할을 찾아야 할 때가 되었다는 뜻과 다르지 않다.

자, 이제부터 예술생산자는 자신의 작품의 생명력은 예술소비자가 결정한다는 준엄한 진리를 잊어서는 안된다. 제대로 평가받기 위해서는 자신이 몸담은 우물을 뛰어넘어야 한다는 것도 잊어서는 안된다. 예술소비자는 호사취미를 버리고, 편애하지 말며, 예술소비 또한 예술창조의 일원이라고 크게 생각하라. 예술중개자는 양팔이 생산자와 소비자에 닿아있다는 생각을 거두어서는 안된다. 강요하지 말고, 부드럽게 개입하라. 이러한 마음들의 어울림이 분명 ‘또 하나의 예술’로 거듭날 것이지만, 아무리 진정성을 보여주어도 ‘차려놓은 밥상에 숟가락만 올려놓는 몰염치’와 ‘해바라기성 복제’는 그치지 않을 것이다.

“대중이 당당하고 고귀해지지 않는 한 예술은 껍데기일 뿐이다. 지금 우리에게 필요한 건 변화에 발 빠르게 대처하는 기술이 아니라 지금의 변화를 근본적으로 숙고하고 함께할 수 있는 것들을 시도해 보는 일이다. 우리를 구원해 주는 건 기술이나 예술이 아니라 우리 자신이다. 그런 역량을 발휘하는 가운데 우리는 예술도 기술도 구원할 수 있다”. 명망 있는 분들의 가르침을 늘 다짐하지만, 오늘도 예술가와 문화인의 고민은 겨울밤처럼 호되게 깊어진다.

많은 사람들이 2026년 새해에는 지역의 문화예술계가 정치판 이상으로 크게 들끓을지 모른다고들 말한다. 앞을 보게 될지, 뒤만 돌아보게 될지 알 수 없다. 아귀다툼을 할지, 배포 큰 악수를 나눌지 알 수 없다. 우리 모두는 어디에 어떻게 서 있어야 하는지 냉철하게 인식하고, 행동하자. 무엇이 부족하며, 어느 부분이 모자람만 못하게 넘치고 있는지 알아차리자. 새해에는 예술은 문화와 서로 헤어져 철저한 자기 인식을 하고, 다시 만나면 좋겠다. 시대정신과 가치관의 정립으로 새 지평을 열 자신감이 차오를 때 다시 만나면 좋겠다. 빈 가슴을 쓸어내리며, 빈말 당부나마 전해본다.

'소소한 이야기' 카테고리의 다른 글

| 역사의 ‘민낯’ 마주하기 (0) | 2026.02.19 |

|---|---|

| ‘마이지엄’Myseum이 던지는 질문 (0) | 2026.02.04 |

| 아닌 밤중 잡지타령[雜誌打令} (1) | 2026.01.06 |

| 대구읍성, 네 남자 (1) | 2025.12.27 |

| 디지로그 Digilog (0) | 2025.11.10 |

댓글