2015년에 구글이 공개한 AI기반 화가프로젝트 ‘딥 드림’(Deep Dream)의 작품이 미국 경매시장에서 10만불 상당의 판매가를 기록했으며, 단순한 스케치만 제시해도 그럴듯한 작품으로 완성해주는 예술분야 딥러닝 기반 AI‘빈센트’도 공개되어 AI가 예술가의 영역에까지 진입했음을 알렸다. 마이크로소프트가 중국에서 선보인 ‘감성 컴퓨팅’ 기반으로 개발된 AI챗봇 '샤오빙'(小氷, Xiao Bing)은 세계 최초로 시집을 발간했다. 자가 학습으로 시를 익힌 뒤, 139편을 지어 중국어 시집 『햇살은 유리창을 뚫고』를 출간한 것이다. 국내에서는 AI소설가만 출품할 수 있는 공모전이 열렸을 때, ‘인간보다 낫다’는 등의 댓글이 달렸다.

10년 전 런던심포니오케스트라는 스페인의 말라가 대학이 개발한 AI작곡가 ‘이야무스(Iamus)’의 곡을 연주했고, 히타이트(Hittite)신화의 여성 음악가의 이름을 빌어 미국 예일대가 개발한 ‘쿨리타(Kulitta)’는 바흐풍(風)의 음악을 작곡했다. 소니컴퓨터연구소의 AI ‘플로 머신즈(Flow Machines)’는 15,000여 곡을 익히고 첫 앨범 <헬로 월드>를 발표했을 뿐 아니라, 야마하(Yamaha)는 무용수의 움직임을 감지한 피아노 연주 AI를 선보였고, 사람의 연주를 듣고 실시간으로 음악을 연주하는 인텔의 AI밴드 공연은 많은 이들이 놀라게 했다. 2016년 구글 브레인(Google Brain)팀이 시작한 예술·음악 창작 연구 프로젝트(마젠타 프로젝트)는 AI가 작곡한 80초 가량의 피아노곡을 공개했다.

한 걸음 더 나아가, AI가 생성한 창작물이 늘어나면서 저작권도 새로운 이슈로 떠올랐는데, EU는 로봇의 법적 지위를 ‘전자인간’으로 인정했고, 일본은 AI가 만들어낸 것 외에 AI학습용 데이터, AI프로그램 등에 관한 저작권도 검토했다. 우리나라는 현행법을 개정하거나 새로운 법을 제정해야 한다는 분위기가 무르익고 있다. 사실 AI의 창작물은 아직 뭔가 어색해 보이는 부분이 있지만, 부족한 완성도는 사람의 손을 거쳐 시너지 효과를 낸다. 엄밀한 의미에서 AI로의 전환실험은 예술계가 담당해 오긴 했지만, 지금 이 변화의 물결 위에서는 어찌할 것인가.

AI은 이렇듯 어느새 우리 삶 속에 깊숙이 들어와 있고, 세상은 그로 인한 변화에 항상 주목하고 있다. 불과 얼마 전만 해도 창의성은 정보와 학습만으로는 얻기 힘든 인간 고유의 능력이라 믿고 있었기 때문에 인간 고유의 역량은 끝까지 살아남을 거라고들 했다. 하지만 AI는 인간 고유의 창작 영역에도 모방의 단계를 넘어 어느새 예술가의 영역에 발을 들여놓고 있지 않는가. 이걸 절망적이라고만 봐야 하나. 분명한 것은, 흉내를 낼지언정, 빠르게 진화하고 있다는 것이다.

구글의 CEO인 순다르 피차이는 ‘사람들은 인류 최대 발전을 가져올 잠재력을 갖고 있는 AI에 대해 잘 모르기 때문에 두려워한다’고 말했지만, ‘사람보다 똑똑한 기계는 인류를 멸망시키는 인류의 마지막 발명품이 될 것’이라는 경고가 더해져 ‘안티AI’를 외칠수록 세상과의 격차는 벌어질 뿐이다. 또 ‘AI에게 지배되고 있다는 건 AI와의 협업이지, 인간을 대체하는 것이 아니다’라는 말에 안도하기도 했지만, 우리는 이미 ‘AI소사이어티’에서 살고있는 지도 모른다. 거부할 수 없는 미래라면 하루빨리 편입되어 앞서가는 편이 낫다는 말에 많은 이들이 지금도 시달리고 있다.

우리는 오랫동안 ‘예술은 아무 것도 바꿀 수 없다’는 자조 섞인 말을 듣곤 했지만, 누가 뭐래도 예술은 시대에 대한 저항이며, 묘약이며, 해독제 아닌가. 그 이유는 예술이 우리에게 다른 삶의 방식을 제안한다고 믿기 때문이었을 것이다. 외로움, 신체, 자유 그리고 예술의 치유력 같은 주제를 일관되게 탐구하며, ‘논픽션의 새로운 지평을 연 작가’로 평가받는 영국작가 올리비아 랭의 이 말에 우리는 작은 위로를 받는다. ‘통제력 없는 우리는 접촉을 원하면서도 두려워하지만, 표현 능력이 있는 한 아직 기회는 있다’. 자, 새삼스럽겠지만, 우리는 그 기회의 끈을 ‘디지로그’에서 찾게 된다. 매일같이 부딪치는 디지털과 아날로그의 갈등을 해결하기 위해서 디지털과 아날로그 중 어느 하나를 선택했던 것이 기존 우리 문화의 패러다임이었고, 디지로그가 추구하고자 하는 것은 바로 ‘인간의 행복’이기 때문이다.

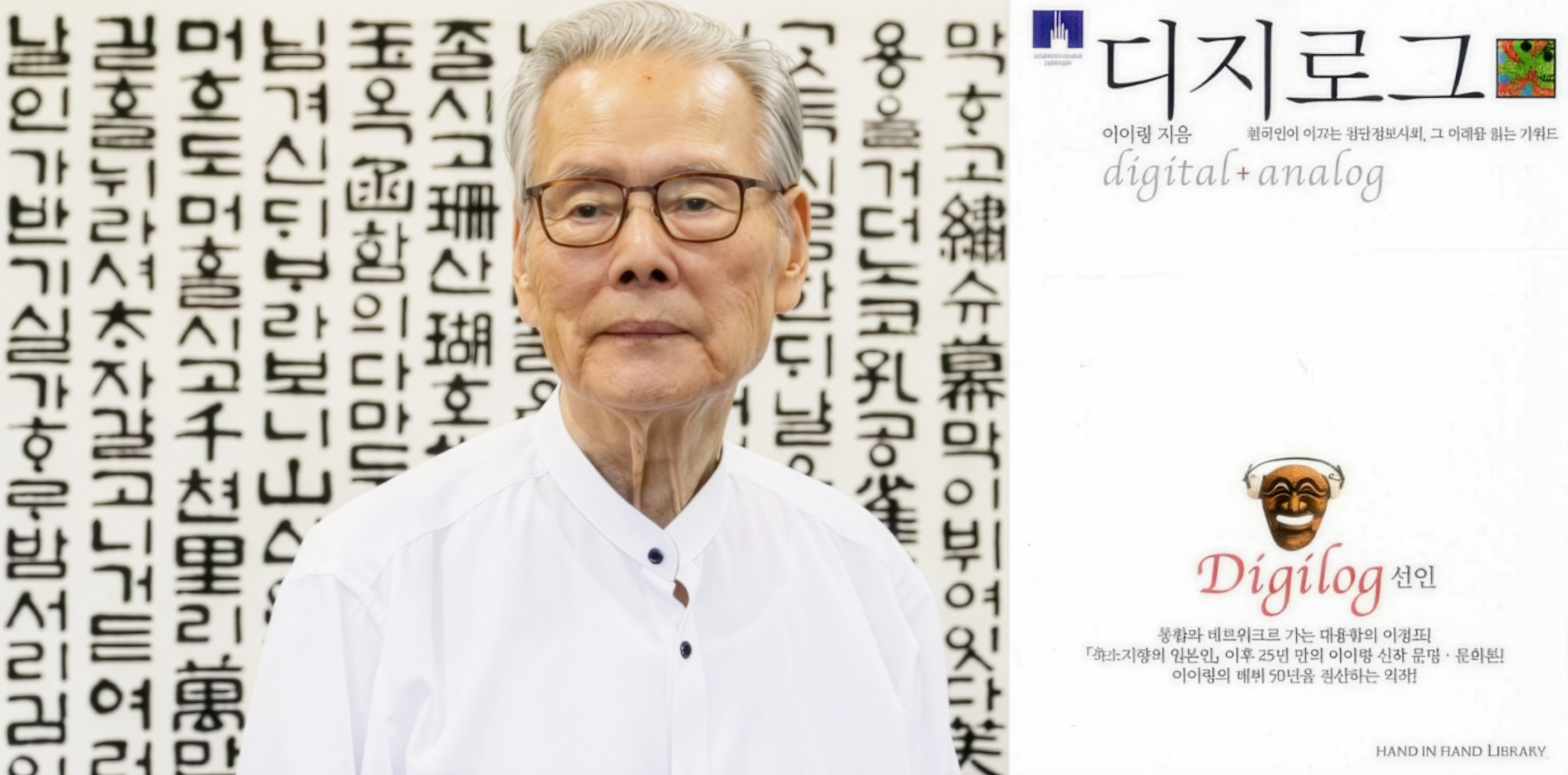

디지털과 아날로그를 결합하려는 시도는 여러 차례 있었다. 한양대학교 유영만교수가 2004년에 인간이 기술을 어떻게 활용해야 하는지에 대한 철학적 성찰이 담긴 『아나디지다(Being Ana Digi)』라는 책을 출간하면서 아날로그와 디지털의 결합을 표현한 ‘아나디지’(anadigi)가 등장했고, 또, 디지로그(digilog)라는 말은 초대 문화부장관을 지낸 이어령 교수가 2006년 신문연재 에세이를 ‘디지로그’라는 제목의 책으로 출간하면서 등장했다. 디지털 시대의 화두로 '디지로그(Digilog)'를 내민 이어령교수는 한국을 대표하는 문화크리에이터였다. 정보문화의 신개념 키워드로 그가 처음으로 제시한 ‘디지로그’는 디지털과 아날로그를 하나로 합친 말로, 디지털 기술이 주는 풍요로움을 제대로 활용하려면 지난 세월에서 축적한 아날로그 정서를 더해야 한다는 개념으로 패러다임의 대전환을 이끌었다.

그는 ‘디지로그는 애매한 절충주의가 아니라, 퓨전과 하이브리드의 세상, 우리가 가야 할 세상’이라고 말했다. ‘디지털과 아날로그의 행복한 결혼’이라고도 했다. 어쩌면 디지로그 시대는 영영 안 올지도 모르고, 온다 해도 미미할지 모른다고 했지만, 많은 사람들은 갈등을 겪고 있는 문명의 한계를 가르쳐주는 솔루션이 바로 ‘디지로그’라는 말에는 공감하지 않을 수 없었다. 그는 ‘우리에게 디지로그는 가장 적합성이 큰 문명이라고 볼 수 있다’라고도 말했기 때문이다.

“엄마는 아이에게 모기가 들어오니 문을 닫으라고 하고 아빠는 더우니 문을 열라고 합니다. 그러나 디지로그의 세상에서는 ‘방충망을 단다’라는 답이 도출됩니다. 제3의 솔루션, 창조가 이루어지는 거죠”. 이어령 교수의 해법이다. 이것이 디지로그 아니겠는가. 암 투병 끝에 향년 88세로 별세했을 때, 광화문의 전자벽화에는 그가 남긴 이런 말이 새겨졌다. ‘여러분과 함께 별을 보며 즐거웠어요. 하늘의 별의 위치가 불가사의하게 질서정연하듯 여러분의 마음의 별인 도덕률도 몸 안에서 그렇다는 걸 잊지 마세요…내가 받았던 빛나는 선물을 나는 돌려주려고 해요. 애초에 있던 그 자리로, 나는 돌아갑니다’ 이 시대 인류의 존재증명을 바라는 이어령의 사라지지 않을 목소리에, 오늘 자못 안심한다. 자, 우리 모두, 온 몸을 적시며 ‘디지로그’의 강(江)을 건너가도 좋겠다.

'소소한 이야기' 카테고리의 다른 글

| 아닌 밤중 잡지타령[雜誌打令} (1) | 2026.01.06 |

|---|---|

| 대구읍성, 네 남자 (1) | 2025.12.27 |

| 영어, 눈물겹고 슬기롭게 (1) | 2025.10.27 |

| 신인류(新人類), 로이 G. 비브 (0) | 2025.10.22 |

| 슬픈 개그 (0) | 2025.10.19 |

댓글